信息消费——从入门到放弃

本文参加少数派 2019 年度征文。(链接)

我一直认为自己是一个喜欢被信息包裹的人。对我来说,「网上冲浪」不是一种比喻,而更像是真实的感受。信息的浸泡能让我感到和游泳一般的满足和愉快。

我也一直对自己掌握了不少获取信息的门路感到自豪。或许是因为长期上网锻炼的直觉,即使面对不熟悉的话题,我也经常能辗转找到有用的信息。如果被问到信息检索和管理的工具,我可以如数家珍地列出一大把,并且点评一番它们各自的长短优劣。

在之前的几年中,「发现信息」构成了我数字生活的主题。一些契机让我将主要目光转移到英文内容上,进而发现了大量有趣、高质量的信息来源;播客成为了我生活的重要部分,让我得以在更多场景下接受信息的输入。我还花了很多精力钻研工具和方法,试图给自己的信息消费规划出最优的「食谱」。尽管知道还有改善的空间,但我仍然觉得自己走在正确的轨道上。

这种自我认同在过去的一年遇到了挑战。随着每天在各种信息源上花费的时间越来越多,我却没有感到自己的收获成比例地增长。相反,获取资讯很多时候成为了一种例行公事,驱使我阅读的似乎是某种不得不完成的义务,而不是最开始纯粹的好奇心。实习、升学等带有诸多变数的事项,更让我意识到之前所习惯的那套获取信息的方式,很大程度上是宽松的学校生活赋予的「特权」,不可能一直持续下去。那些看似严密的规划和流程,在生活的变化面前反而会变成一种束缚。哪怕时间精力允许,我也忽略了一些更为根本的问题:每天「勤勉」地阅读、收听、观看这么多信息,究竟是为了什么?消费这些内容让我在某种程度上变得更好了吗?还是像那些精加工但没有营养的食物一样,只是满足了感官一时的乐趣?

于是,我在去年决定暂时停下来,对之前积攒的信息源和工具方法做一番反思。在实现了信息消费的入门后,「放弃」成为了我 2018 年数字生活的主题。

碎片信息——以定时实现定量

碎片信息给现代人带来的问题已经被翻来覆去地讨论很久了,但它却是以一种比较反讽的方式对我产生影响的。或许是因为看多了相关的批判,我过去在管理碎片信息时颇有些矫枉过正,花了很多功夫研究减少碎片的工具和方法,包括在 RSS 中设定复杂的屏蔽规则,用分组和列表管理在微博/推特上关注的账号,等等。尽管具体做法各不相同,但其思路都是基于过滤和分类。

事实证明,这些方法的收益与投入是不成比例的。碎片信息之所以为「碎片」,就是因为它们在性质上是反过滤、反归类的。无论我的过滤、分组规则制定得多么严密、对现有内容多么有效,都无法保证能适用于之后新加入的内容。而我花在纠结正则表达式写法和 RSS 分组上的精力,反而可能超过了它们为我节省的时间。

因此,我去年「放弃」的对象并不是碎片信息本身,而是之前那套根据内容来过滤和分类的复杂做法。取而代之的,是靠定时来实现定量。我发现,尽管碎片信息的产生从微观层面看是没有规律的,但如果将其放在稍长一些的时间尺度观察,其数量就是有迹可循的。这就好像虽然不能预报一个区域何时降雨,也能根据其气候特征预测月间降水量一样。

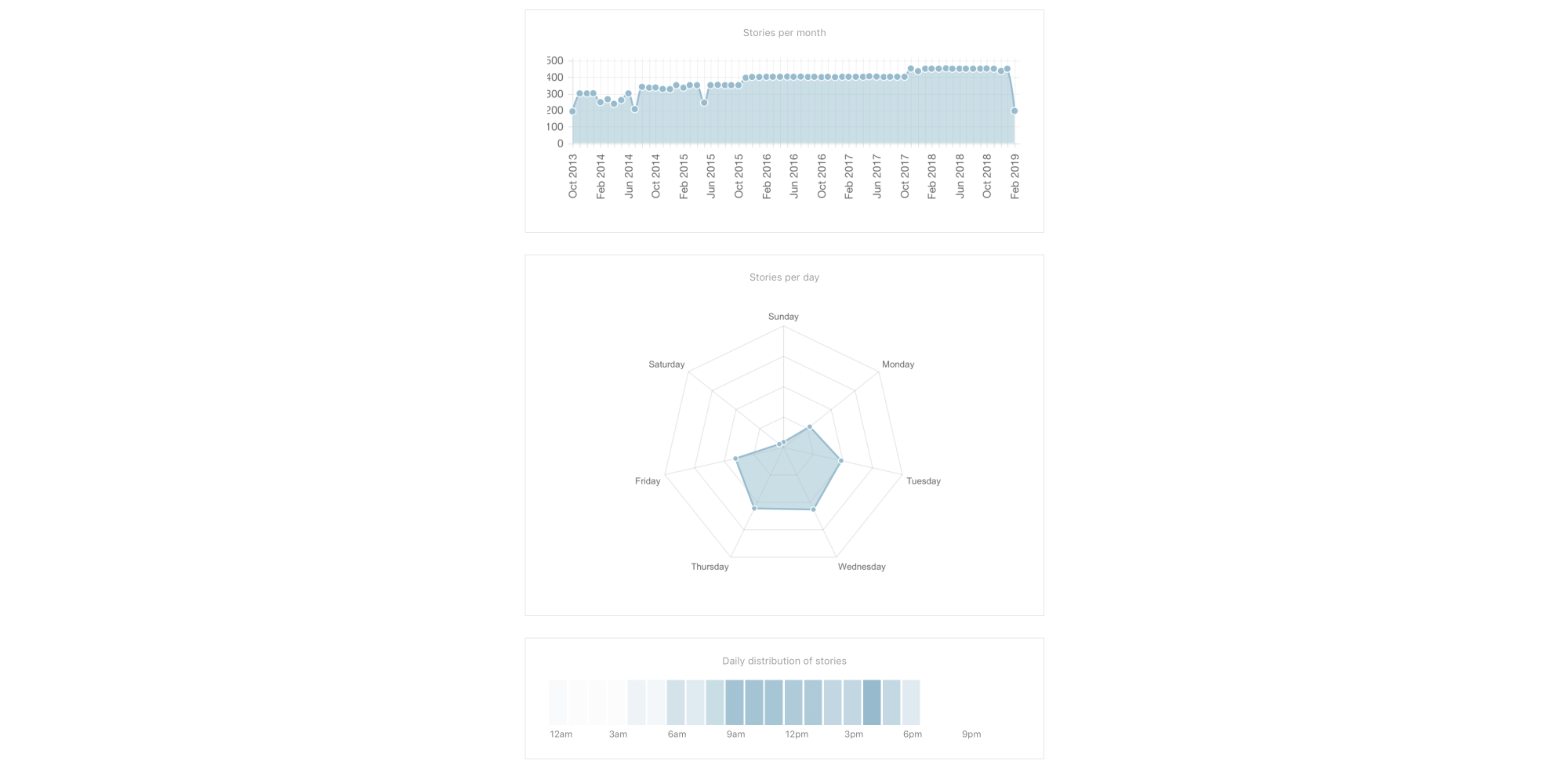

例如,我微博和 Twitter 上关注的账号都在 100 个左右,这些账号什么时候会发微博/推文,是我无法预测的。但如果先设定一个目标——例如每次阅读不超过 100 条微博/推文——然后反推,就能发现积累这个数量的未读消息一般需要六个小时左右。类似地,我觉得每次处理三四十条 RSS 是负担较小的,而 NewsBlur 的统计数据告诉我积累这个数目的时间一般也在六个小时。

使用 NewsBlur 查看站点的发文频次

据此,我现在获取碎片信息的做法是:

- 对于 RSS、微博、Twitter、朋友圈这几种碎片信息源,每天固定花四次(早上七点、中午十二点、晚上六点和夜里十一点)集中查看,每次看十分钟左右。

- 查看过程中只看帖文本身(或者 RSS 消息的概要),感兴趣的外部链接不直接打开,而是保存下来(多数是 Safari 阅读列表,少量想精读的存入 Instapaper)之后再处理。这是为了避免信息源在四处翻看的时间中再次更新,导致时间消耗像滚雪球一样积累。

- 注意观察刷出消息的数量是否稳定。如果连续几天刷出的消息都明显多于以往,就表明最近可能关注了一些发消息过于频繁的账号,需要清理以使碎片信息的数量回到合理范围。

从技术含量上看,这种方法绝对可以用「原始」来形容,既不涉及软件技巧,也不需要写代码,唯一依赖的就是脑子里的时间概念。但经过去年的长期实验,我却发现它对我比以往技术导向的方法更起作用。除了控制碎片信息的数量,这种方法最大的价值是把碎片信息变成了可以预测的东西。而这种可预测性带来的内心的平静,是对抗「错过焦虑」(FOMO, Fear of Missing Out)的有效解药。

新闻——向读报时代退化

我看新闻的途径在过去几年改变过多次,每次都像是从一个平台「逃亡」到另一个平台的过程。早先,我用过一段时间的国内新闻客户端(例如网易新闻),但这些平台后来的状况大概也不需要我多说什么了。英语水平提高一些以后,我逐渐切换到了英文的新闻聚合软件,包括 Flipboard 和 Google News 等。这些软件不存在内容规制和社区维护的问题,但也很难让我完全满意。究其原因,它们所标榜的算法推荐机制在我看来还远称不上智能。无论我怎么努力地从正反两个方向「调教」内容推荐系统,指出我想看什么、不想看什么,它们还是会不遗余力地给我推荐无聊和低劣的文章。另外,那种没有尽头的瀑布流设计也让我感到不适。

新闻聚合软件的瀑布流设计始终让我感到不适

于是,我回归到了一种非常老派的做法——看报纸。当然,我不会真的去订一份报纸看,而是采用了一种数字化的等价方式:我在浏览器书签里保存了《纽约时报》的「今日报纸」(Today’s Paper)页面,每天早上定时打开浏览。这个页面相当于纸板报纸的在线目录,同样也会按版面分类,我可以按自己的兴趣只看其中的头版、国际和商业等几个板块。

《纽约时报》的「今日报纸」页面

这样,我就将读新闻的范围从互联网上中外媒体的所有报道,缩小到了一家媒体的少部分报道,负担减轻了好几个数量级。与我对付碎片信息的方法类似,这最直接的好处也是让新闻阅读变得有规律、可量化了。尽管不能预知每天会看到什么新闻,但我却很清楚它们的构成:一到两篇长报道、四五篇中等长度报道、若干一扫而过的短讯,以及时效性较弱、可以留待有空时阅读的评论或特稿等;整个读报过程在半小时上下。同时,材料的质量也得到了保障。《纽约时报》网站每天刊载的资讯数以百计,其信息价值不可能是均等的。其中见诸纸版报章的那部分,会经过更严谨的采写和编校流程,因此出高质量文章的概率更大。换言之,读纸版文章相当于是借编辑之眼对资讯做了一次人工筛选,其平均水准当然优于以流量和话题性为导向的算法推荐。

或许有人会指出这样的读报方法并不科学。只读一家媒体的新闻,不怕让自己的认识和观点被它局限吗?何况是《纽约时报》这样经常惹出「争议」的媒体?

我并不是没有过这样的担心,但最终还是认为这种做法的收益超过潜在的风险。由于互联网消解了信息壁垒,媒体不再具有以往那种信息「守门人」的特权,无法阻止读者通过其他渠道获取信息。于是,如今的新闻行业在很大程度上已经被「标准品化」(commoditized)了。只要不看 Breitbart、《环球时报》这种性质的媒体,就会发现主流新闻机构对新闻的叙述并无本质区别,也缺少动机靠歪曲事实来制造话题。因此,选择的关键就在于谁筛选新闻的视野更开阔、描述事件的思路更清晰;在这些方面,老牌、国际性新闻机构具有互联网媒体短期难以赶超的优势。而既然选择《纽约时报》是看中其新闻视野,它在具体事件上的立场对我反倒不那么重要了;即使存在偏颇,我也很容易通过阅读其他媒体的论述来形成更完整的认识。

除了限缩新闻阅读的范围,我还探索出一些技巧来进一步提高「读报」的效率:

- 因为有早上运动的习惯,我通常会把 iPad 放在器械的架子上,打开新闻页面并启动 Safari 的阅读模式。然后,从标题栏双指下滑启动读屏器(需要提前在设置中开启这个功能),就可以边运动边听文章了。得益于苹果对辅助功能一贯的重视,iOS 的英文合成语音效果惊人地好,即使有个别句子听不清,视线也可以根据屏幕上跳动的高亮光标快速定位到文本。

- 阅读报道时,很多时候没有必要逐字看完。新闻写作存在很多「套路」——例如广为人知的「倒金字塔」结构——可以反过来被当作快速定位关键信息的坐标。因此,即使是一篇长达几十段的长篇大论,只要完整读完前几个段落、然后扫视之后段落的首尾句,即可基本了解信息全貌。对于追踪报道,其中后部分往往是在介绍事件概况和回顾进展,因此如果之前就有所关注,这些段落可以直接跳过。

长文章——从宽进严出到宽进宽出

长文章(long-form)是一种很奇怪的内容形态;它的奇怪之处首先在于何以能自成一类。毕竟,单独分出「两千词以上的文章」就好像单独分出「名字有四个字的人」一样,并不能给人任何关于内容和质量的有效提示。信息碎片化的大环境,似乎也不会给这种需要耐心和时间的东西留下多少生存的空间;杂志作为长文章的传统载体早已只能苦苦支撑了。

但近几年,长文章却似乎实现了在数字时代的「逆势上扬」。很多媒体都为长文章单独开辟了版块,作为一项重点发展的业务;以非虚构写作为主要内容的小众(niche)、独立数字杂志大量涌现。国外,筛选推荐长文为主题的 Longreads、Longform 等网站办得有声有色;国内,微信上传播最广的,也经常是那些长到让拇指酸痛的「深度」文章。(对不起,这篇也是长文章。)

我一度非常着迷于读这种「长文章」。一篇长文章就像在单调的日常生活中推开的窗口,让人看到新奇的角落、或者不同视角的世界;而最初让人生畏的长度,在适应之后反而加强了「征服」的成就感。有一段时间,我的一大乐趣就是发现新的文章来源,并乐此不疲地阅读不同主题的长文章(冠之以「锻炼英语阅读」的旗号)。

但我很快发现这是一种不可持续的习惯。常见的英文长文词数一般在三千到一万词左右,阅读时间在十几分钟到一个小时不等;实际中因为生词障碍,需要的时间往往更长。中文文章没有生词问题,但接连读几篇下来,积累的时间也很可观。而与那些弃之不可惜的碎片信息不同,长文章天然具有一种黏性,字数的冲击带来的分量感,让人一旦端在手上就很难决心抛弃。结果,我的稍后读列表中充满了读不完却舍不得删掉的文章,而新的内容又源源不断地涌入,造成了很大的时间和心理负担。我试着通过引入新工具来管理过多的待读内容,但成效有限。

最终促使我理性对待长文章的,并不是工具的改进,而是认识的变化。首先是意识到**「长」并不等于「好」**。阅读了大量所谓的「深度」文章之后,我发现其中很多之所以能洋洋洒洒万余字,并不是真的因为有多少深度,而是过度铺垫、堆砌辞藻和话题游离的结果。长文章的选题往往集中于人物专访、社会新闻等有限几类主题上,这不是巧合,而是因为它们有很强的弹性,使文章的长短很大程度上取决于作者想夹进多少旁枝和细节。

以对苹果设计负责人 Jony Ive 的报道为例。这是一位媒体排着队想采访的人物,网上几乎每隔几个月就会冒出一篇新的「深度专访」,连钟表杂志都想来分一杯羹。最初,我对这些访谈每篇必读,但不久就发现了不对劲:记者们仿佛形成了某种默契,在记述任何访谈的实质内容前,一定要先描绘一番 Ive 的衣着、谈吐以至步态,其窥探之细致让娱乐小报都叹为观止;行文过程中,一定要欲说还休地渲染出一种高贵感,并且假装不经意地消费一番 Ive 的英国爵士身份。最为极端的例子大概是去年《金融时报》的版本,甚至写到了午餐时扇贝的颜色如何「呼应了秋风中起舞的枯叶」。从此以后,我对于苹果高管的访谈长文几乎都敬而远之了。

打扰了……

长文章在阅读体系中的定位也很尴尬。对于以了解信息为目的的阅读,看短篇新闻和统计数字就够了,而且更加准确高效。而如果想真正看到对一个问题充实严谨的论述,长文章又显得太短太随意,往往流于片面和主观,倒不如一步到位、直接去看书。由此审视,一篇理想的长文章应当能照鉴现实,但又不追逐热点、哗众取宠;具有一定的文学性,但又不为赋新词而无病呻吟;能引发思考,但又不止于囫囵吞枣、似是而非的结论。换句话说,好的长文章应该让人看完后有继续探索的兴趣,而不是拍拍肚皮、打个饱嗝,就转身去读下一篇文章、寻找新的刺激了。显然,能满足这样标准的文章是少之又少的。

想清楚了这些问题以后,我面对长文章的心态就平和多了。相比于过去的「宽进严出」,我现在的做法可以说是「宽进宽出」。一方面,我不去刻意限制自己读长文章的数量,但也不再像追剧一样关注各种杂志和网站的更新。除了订阅一份最合口味的《纽约客》作为必读(这是我目前发现最符合上述理想标准的文章来源),其他长文的阅读一切「随缘」。另一方面,对于待读列表中积攒的文章,我给自己设定了每周日清理一次的惯例。这项清理是彻底、强制、没有例外的。事实证明,这种看似武断的做法并不会让我错过什么重要内容,反倒能过滤掉那些没有长期价值的临时热点。

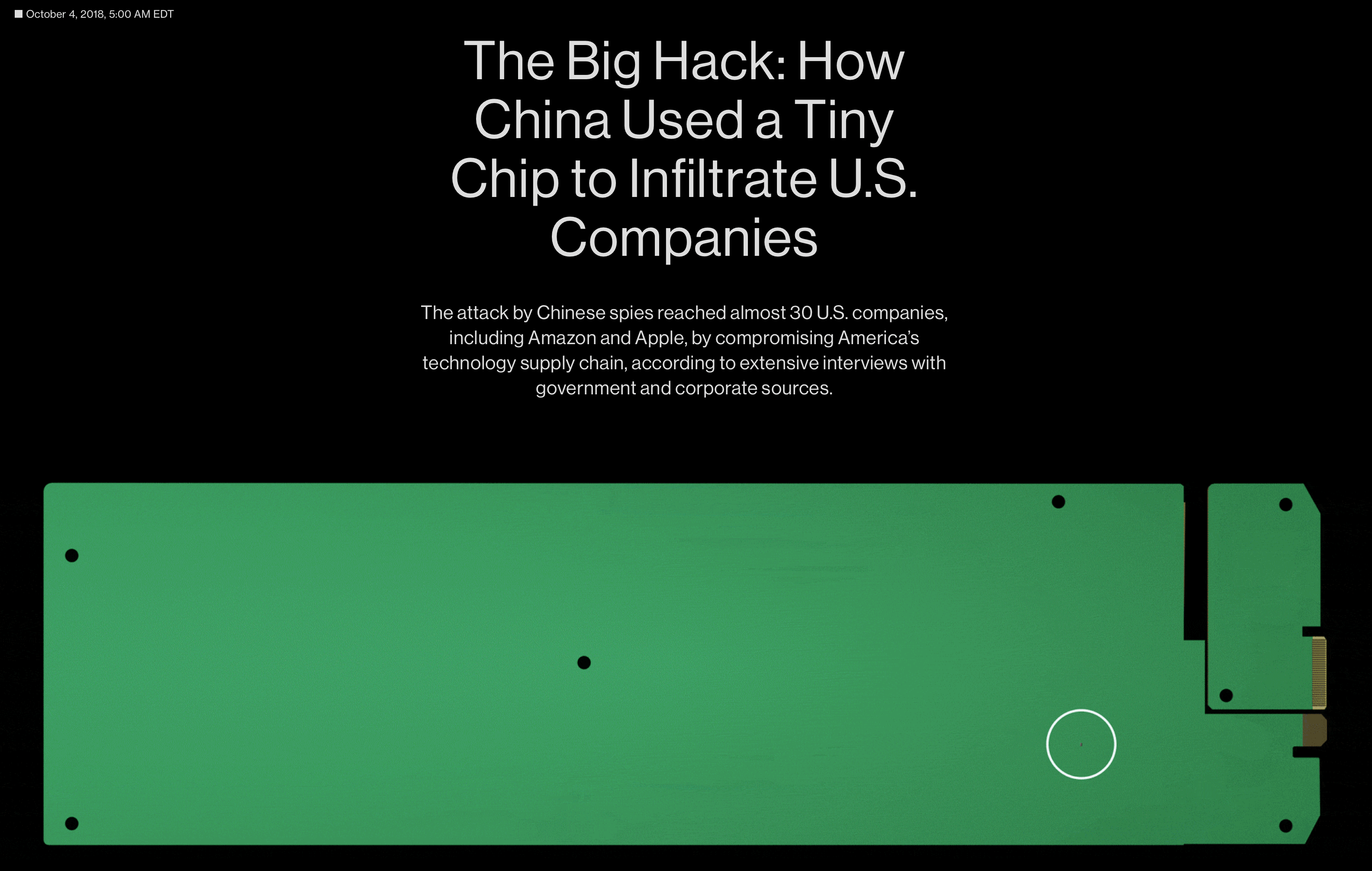

例如,去年有两篇传播很广的长文章:对苹果等厂商被植入中国的恶意元件的爆料(《彭博商业周刊》)和对美国最高法院法官候选人 Kavanaugh 早年不端行为的指控(《纽约客》)。这两篇文章刚刊出时,我都没有在第一时间读完,反而因为过了自我设定的一周「保鲜期」把它们从阅读列表中删掉了。但这种「放弃」最终没有给我带来什么损失,因为前者没过多久就被指出在事实核查中存在严重缺陷,受到广泛批评,当初没看反而显得明智了;后者则继续发酵,占据各大媒体头版长达几周,我不久就从其他渠道获知了完全相同的信息。

《彭博》去年饱受争议的文章

播客——对「湿货」的重新理解

我是从 2016 年开始大量听播客的,最初的动机很单纯:我当时刚开始定期跑步,需要一些辅助手段来分散跑步的痛苦,听播客则是室外运动时为数不多的选择之一。两三年下来,运动已经成为我生活中自然的部分,而听播客也从一种功能性的选择升级为我获取信息的重要途径。每次看到跑步里程和收听时间的统计数字,我都很难判断是谁拉动了谁。

我的经历或许能从某种程度上解释播客近年来流行的原因:它可以融入任何身体忙碌而头脑相对空闲的场景(运动、通勤、家务等);有一定信息量,但又包含足够的「水分」,让人可以没有负担、以消遣的心态去消费。

但即使播客给我带来了很多愉悦和助益,它也在去年成为了我审查和反思的对象。一个最突出的问题是我收听的节目主题过于单一,订阅列表中几乎清一色都是科技类(或「泛科技类」)的节目。究其原因,除了兴趣使然,还与早先语言能力的限制有关。刚开始听播客时,我的英语听力还停留在高考水平,很难跟得上那些对陌生领域的讨论,话题熟悉、用词简单的科技类节目便成了自然的选择。但随着听力提高,继续躲在科技播客的「舒适区」里似乎就失去了正当的理由。

随着收听经验的积累,我对于节目质量和多样性的要求也变得更高了。我不再愿意轻易将耳朵拱手让给漫无目的的闲聊,或者接受雷同信息的反复灌输;而这两个问题正是制作门槛低、数量繁多的科技类播客中常见的。以 Relay FM 旗下的几档节目为例,尽管关注角度略有区别,但它们基本都以苹果新闻为主要话题;由于主播很多都全职从事苹果评论,其视野和观点很难不高度重合。特别是每到苹果发布会前后,这些节目几乎就互相成为了对方的复读机,众口一致地预测新品、复述产品参数、描述使用体验。按我以往的方法逐一收听,不仅获取不到多少有价值的信息,满耳回荡的都只是那几句单调的评论。

Relay FM 旗下不少节目的内容重合度很高

意识到这个问题以后,我就很少再追着听这些话题相近的节目了,只留下一档最为硬核、观点最独特鲜明的《Accidental Tech Podcast》完整收听,其他节目则只听个别话题有趣的单集或者章节(例如《Upgrade》每期对美国流媒体行业的追踪讨论)。这样,我省下了不少时间,可以用来探索之前因为害怕听不懂而不敢涉足的节目,丰富了收听体验。

此外,我在去年还开始试着更谨慎地对待播客节目中的观点输出。播客的收听场景往往是那些一心二用的时候,因此容易给人留下一种「消遣内容」的印象。但就对听众思维的影响力而言,播客的力量并不逊于其他更为严肃的内容,而往往更有甚之。原因在于,播客是一种与受众关系极为**「亲密」**的内容形态:每天花几十分钟把自己的耳朵(和脑力)让给一个声音、一种意见,这是我们在其他场合连向家人都不愿轻易赋予的「特权」。日积月累,很容易受到节目观点潜移默化的影响。因此,在收听时保持一定的独立判断是很有必要的。

我曾经收听过几周由《纽约时报》制作的高人气新闻类播客《The Daily》,但并没有坚持多久。取关的原因说来奇怪,正是这档节目成功的秘诀——它的新闻叙事太吸引人了,以至于让我感到不安。与传统新闻节目不同,《The Daily》从不向听众填鸭一套由记者整理好的事实和观点,而是将事件发展中的片段和素材、包括幕后的撰稿经历原样呈上。配合上精巧的剪裁、配乐和主播 Mike Babarro 抓耳的叙述,《The Daily》相当于引导着听众以记者的视角经历了一遍事件,从而产生强烈的代入感。

《纽约时报》的热门新闻播客《The Daily》

可是,这种编排方式真的能让人更全面客观地了解事实吗?答案在我看来是否定的。收听《The Daily》时,听众的思路并不是完全自由的。相反,他们只是根据一组经过筛选和剪裁的素材,在节目的引导下「发现」事实——就好像中学语文课上写的那种命题作文一样,立意和结论从一开始就确定了。但因为这种结论至少在表面上是自发形成的,听众并不容易对此产生怀疑;即使听到包含偏见和逻辑弱点的内容,也很可能因为音频转瞬即逝的特点而将其放过,而不像读报纸时那样可以反复琢磨、仔细追究。这正是我收听《The Daily》时那种不适感的来源——结论形成得太过顺理成章,但却始终隐约像在被人牵着鼻子走。尽管不想走向阴谋论、也不怀疑《The Daily》的优秀,但这并不是我想从新闻和播客中获得的。因此,我最终还是没有接着听下去。

最后,我对播客节目要求的提高,并不意味着想要从播客中追求「干货」。我仍然相信,播客本质上是一种很「湿」的格式,一定比例(甚至很大比例)的水分是它生命力和趣味的来源,强求干货是不必要也不现实的。发生变化的只是我对这种「湿货」属性的理解。过去,我觉得「湿」就是不介意主播随意发散,相信闲聊可以产生有价值的讨论;而现在,我认为「湿」中也应该包含能动的成分,即听众可以通过合理、灵活的收听安排,达到广为涉猎、博采众长的目的。

视频——什么值得同时让出眼睛和耳朵

在讨论看视频的问题之前,我首先得承认自己是个非常差劲的观众。我看视频的感觉很多时候就像乳糖不耐受人群喝牛奶一样:从视频中获得的信息,我经常看完即忘;影院银幕上再煽情逼真的画面,都会激发我潜意识的负隅顽抗(「这是演出来的!」),观影的乐趣就此打消大半。

但消化不良并不意味着我就不看视频,相反,我在 YouTube 上花费的时间不在少数。由于很难从剧情类视频中获得太多乐趣,我看的主要是技术、科普、时事新闻等主题的视频。它们的一个共同特点在于同样的信息既可以用文字表达,也可以用视频表达。实际上,很多媒体在 YouTube 上发布的视频都在其网站上有配套的文字版。一个自然的问题是:两者之间应该如何选择呢?

过去,我没有仔细思考过这个问题,结果往往发现自己落入一种最不理想的情况,即花了双倍的精力同时看了文字和视频形式的信息,但却没有获得成比例的收获。去年意识到这个问题后,我希望能做出一些改进。但我也不准备因噎废食地完全不看视频,而是在看视频和读文字这两种获取信息的方式之间找到一种合适的分工。

在我看来,视频相对于文本的最大优势在于传递信息的「带宽」。这是由它占用的大量注意力资源带来的。与只占用视觉或听觉两者之一的文字、播客不同,视频同时占据了观众的眼睛和耳朵。在理想情况下,按照投入产出成比例的理性要求,我们可以期待从视频中获取信息的数量更多、效率更高。

但现实似乎并非如此。一方面,我们作为观众往往显得过分宽容,很少把视频看作一种获取信息的高效途径,相反只是为了「省脑子」而选择看视频。另一方面,视频的制作者也很少能真正理解和发挥视频格式的带宽优势。以目前热门的视频题材——数码产品开箱评测为例,很多所谓的「评测」视频,主要内容就是换几个不同角度展示外观、字幕打出产品参数,然后配上几句不疼不痒的旁白作为评论;这样的内容相对于文字评测毫无优势可言。又如,现在很多媒体喜欢把新闻资讯做成「短视频」——说白了就是自动翻页的幻灯片,其制作成本可以忽略不计,严谨性和深度与文字报道也不可同日而语。

很多信息根本没有用视频形式获取的必要

即使内容的制作者为了扩大传播而偏爱视频无可厚非,作为能用脚投票的观众,我们的要求显然可以更高一点。还是以数码评测为例,很多时候,这类内容反倒更适合用静态的文字和图表来呈现;这不仅便于作者更精确地呈现技术细节,也便于读者通过细读和对比发现论述中的问题,批判接受结论。如果一定要做成视频,那也不应该满足于做动态版的图文,而应该把重点放在那些只有视频才能呈现的东西上。

这方面,很少有人做得比《华尔街日报》科技版记者 Joanna Stern 更好。以当前很多科技媒体的套路评判,Stern 的视频大概都不配称作「评测」,既没有从工程角度讲解加工工艺,也没有摆出数据和图表比较芯片性能,字幕中打出的产品参数已经是其中「技术性」最强的部分了。但 Stern 把时间花在了更有创意的方面上——评测 Apple Watch 时,她把摄像机戴在了头上,以第一人称视角记录下了自己佩戴智能手表从起床、运动、通勤、工作、到休息的一天;在评测 iPhone XS Max 时,她找来了 NBA 球星穆雷桑,以后者的大手戏剧性地演示了这款产品最突出的特征——巨屏;在评测新版 MacBook Air 时,她把视频场景搬到了热气球上,不仅呼应了产品的名称,还巧妙地通过「一趟热气球旅行中的耗电量」来演示这台电脑的电池续航。

Stern 的 iPhone XS Max 评测

我去年正是通过这样的标准来对视频进行筛选的。如果一则视频在我看来只是「配了音的图文」,我一般就不会选择把它看完,而是找来对应的文字内容,通过扫读更省时高效地获取相同信息。跟前面提到的其他方法类似,这种「放弃」并没有让我与视频隔绝,而是帮我省下了时间,去看那些更值得我同时交出眼睛和耳朵的视频。

结语

全面地改变获取信息的方式,原本并不在我的计划之中。上面提到的变化尽管集中发生在去年,却不是有规划地完成的,而是非常随机、零散的过程。然而,站在一年末尾回顾时,我却发现这些「放弃」反映出了一个共同的主题:我在试图改变先前基于**「信息有限」环境的思维模式和相应的行为模式,转而用一种「信息无限」**的思维来筛选和处理信息。

在过去,尽管知道网上的信息是无穷无尽的,并且非常享受和有意识地发掘这种无限性,但我的思维模式并没有同步转换。在潜意识里,我仍然假定:**但凡遇到的信息都是有价值的,放弃就是一种损失。**在行为上,这就体现为对待信息时的「宽进严出」,一方面执着于消费更多内容,另一方面又不舍得放弃冗余的信息。

这些假定在去年被我自己推翻了。首先,我很难预先判断数字内容的价值。在前数字时代,内容的物理载体可以在很大程度上提示内容的价值。原因很简单,物理介质的生产和传播是需要成本的,花费昂贵的资源来传播低质信息并不经济。于是,摸一摸封面的硬度就知道是严肃文学还是低俗小说,比一比开版的尺寸就知道是正经媒体还是花边小报。而在数字时代,内容的外观和质量之间的关系由于边际成本的归零而被切断、甚至倒置了。拜高度成熟的 CMS 软件所赐,点几次鼠标就能把一篇内容空洞的文章打扮得精美异常;而因为对眼球和广告的追求,媒体恰恰更有动机去包装和营销那些哗众取宠的内容。因此,试图依靠表见的「价值」来取舍信息,只会拉低我摄入信息的平均质量。不仅如此,在信息无限的环境下,执着于个别一两条信息的「价值」是没有意义的。考虑到网上低质量信息的比例,「放弃」有很大的几率是一种收益,静置和沉淀则能有效过滤那些看似大事关天、实则一闪而过的短暂热点。

Wordpress 等 CMS 的成熟让低质内容也可以轻易获得正经的外观

「信息无限」的思维模式还意味着我获取信息的目的发生了变化。在过去,我觉得消费内容的目的就是有所「收获」,因此花了很多精力去研究如何整理、归档收集到的信息。事实证明,这很多时候不过是一种虚幻的自我满足而已:网上的零散信息并不足以形成完整、深入的知识;再怎么努力地囤积内容,相比于信息的总量都是沧海一粟。而在现在的我看来,获取信息的最主要目的就是获取的过程本身。重要的不是记住了多少结论,而是了解到各种事件、观点、议题、学科的存在,成为日后引用和研究的潜在素材。重要的也不是挖出了多少「真相」,而是在对比不同叙述和观点的过程中总结规律、锻炼眼力。换句话说,面对信息流的冲刷,我不再试图让自己成为一座**「水库」,努力(且无效)地试图截取和容纳更多内容,而是试图成为一条「河道」**,追求更大的信息流量。

形成了这样的思维框架以后,之前困扰我的一些问题也就变得容易回答了。比如,以前我对于那些「X 分钟读完 XXX」的压缩内容采取了一棍子打死的态度。但现在我会认为它们至少是有一种存在价值的——获取谈资。只要不让自己落入那种它们可以替代真正阅读的欺骗或自我欺骗,目的明确地使用这种内容,同样可以是理性的选择。又如,我过去曾经纠结于如何在中文和英文内容、「内网」和「外网」内容之间合理分配时间,但现在则认为这是一个伪问题。信息的语言和可访问性都不能代表质量。任何语言的内容都是精品和垃圾并存,而内网外网的划分则从一开始就是人为强加的标签,根本不应该列入考虑范围。

2018 年,我印象最深的一期播客是在偶然中遇见的。这是一档叫做《Everything is Alive》的节目,在 2018 年颇有人气,其主题很像是受日本文化中的「泛灵论」启发——主播 Ian Chillag 每期会「访谈」一种日常生活中的物件:一罐可乐、一根灯柱、或是一只枕头。这天是 12 月 29 号,我正站在圣何塞机场的候机楼里,身边挤满了行色匆匆的度假游客。听完了订阅的播放列表后,我随手点开了这期节目。

这一回,被「请进」录音室的是一粒名叫 Chioke 的沙子。一阵插科打诨过后,Ian 在临近尾声时提出了一个「严肃」的问题——沙子会焦虑吗?

仿佛被哲学家附体一般,Choike 徐徐答道:

我想说,如果你像我这样用地理年代来计算时间,就很难感到焦虑了。我刚才说了,我曾经是一块巨石,现在成了沙子。这中间是很长一段时间。我觉得这种长时间的自省能给人以空间,去思考如何排解焦虑、要不要焦虑、该担心什么、该害怕什么、对什么可以得过且过。我想,如果你成了一粒沙子、特别是像我这么小的沙子,你也就容不下什么焦虑了;你也就接受了风化才是唯一的法则。

Ian 接话说,自己作为人类有一种琐碎而真实的焦虑:每次点完菜,都会怀疑自己「是不是点错了东西」,是不是选择了「并非最好的体验」?听到这话,Chioke 显得十分吃惊:

我确认一下我没理解错——人类努力想要与众不同,但同时又对选择感到恐惧(human beings strive for individuality, but are also intimidated by options)? 说真的,你难道不是永远都在错过一些更好的东西吗?[…] 你尽愁着三明治里夹 BLT(培根、生菜、番茄)会不会比烤奶酪好吃,可你并不是在烤奶酪和 BLT 之间做选择。你是在烤奶酪和全人类除了烤奶酪还可以体验的东西之间做选择。

节目最后结束于 Choike 对 Ian 的质问:

[…] 你现在在跟我说话,这就是一个选择。可这就是你此时此刻能做出的最好选择吗?——你还可以去做其他任何事,去跟其他任何人在一起啊。

乍听起来,这段话通篇都在说「选择」,但在我看来,它真正的主题却是**「放弃」**。正因为任何时刻都只能做一个选择,放弃就不是一种例外,而是时刻面对的常态;正因为选择是无穷无尽的,放弃的时候就应该更加果断,把更多的时间留给应对选择结果;正因为选择的好坏是难以定论的,就没有必要对放弃的感到惋惜,而是发挥手上选择的最大价值。

放在以前,我也许同样会用 Choike 的问题来问我自己:听这期节目是我「此时此刻能做出的最好选择」吗?似乎不是。在塞着耳机的这半个小时内,我本来可以修一修上午在湾区拍的照片,也可以打电话给家人汇报一下行程,还可以掏出 Kobo 看完剩下的几章《奥德赛》;但我都没有,而是选择了听一段编出来的、主旨并不新颖的鸡汤。

但我已经不再这么想问题了。相反,当时身处机场的我惊讶和感谢于这期节目的应景。按照人类学家的理论,机场是一种「非地」(non-place),人的身份在这里被磨平和压缩了——成了一粒沙子。其实,哪怕走出机场,面对无限的信息和选择,渺小的程度也只会有增无减。但就像 Choike 说的那样,渺小有时反而是一种好事,可以让焦虑无处容身。正如穿行在机场一样,浸泡在信息世界的我们也只有路过的权利。可是,「非地」并不因为只能路过而没有意义。

「路过」本身就是一种意义。